ভারতীয় তীর্থযাত্রীরা এই গ্রীষ্মে আবার তিব্বতে পা রাখলেন। এই ঘটনাকে ভারত ও চীনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন সূচনা হিসাবে দেখা হচ্ছে। পাঁচ বছর আগে হিমালয়ে এক প্রাণঘাতী সংঘর্ষে এই দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বীর কূটনৈতিক সম্পর্কে বরফ জমিয়েছিল।

কিন্তু বৈশ্বিক বাণিজ্য যুদ্ধ ও কৌশলগত জোট পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এই দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগের প্রক্রিয়া ফের সচল হওয়ায় তা নতুন করে শুরুর ইঙ্গিত দিচ্ছে। এশিয়ার এই দুই বৃহৎ অর্থনীতি হয়তো অবশেষে সন্দেহ ও নীরবতার বছরগুলো পেরিয়ে যেতে পারবে, এমনটাই মনে করা হচ্ছে।

গত মাসের শেষ দিকে নয়া দিল্লি চীনা নাগরিকদের জন্য ফের ভিসা ইস্যু শুরু করেছে। বেইজিং একে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসাবে স্বাগত জানিয়েছে। চীন ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের তিব্বতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর ওই সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। মহামারি চলাকালীন ও সীমান্ত উত্তেজনার কারণে ভারতীয়দের জন্য তিব্বত যাত্রা বন্ধ ছিল।

কোভিড মহামাররির সময় থেকে বন্ধ থাকা দুই দেশের মধ্যে সরাসরি ফ্লাইটও শিগগিরই চালু হতে চলেছে। বিশ্লেষকদের মতে, এই প্রাথমিক পদক্ষেপগুলো আরও গভীর সহযোগিতার পথ খোলার পাশাপাশি বহু বছর ধরে অবিশ্বাসে বন্দি থাকা সম্পর্ককে নতুন গতি দিতে পারে।

স্বাধীন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সি-ভোটার সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা যশবন্ত দেশমুখ বলেন, “ভারত-চীন নিজেদের মধ্যে সমন্বয় করতে পারলে তাদের হাতে কাজ করার মতো অনেক কিছু রয়েছে। সম্ভাবনা অনেক, কিন্তু বিশ্বাসের ঘাটতি কাটাতে হবে।”

তবে দেশমুখ সতর্ক করে দেন, এখনও “সবচেয়ে বড় সমস্যা” হলো বিতর্কিত হিমালয় সীমান্ত। তিনি বলেন, “তাদের এটা নিয়ে একসঙ্গে বসে সমাধান করতে হবে।” প্রসঙ্গত, শতাব্দীর পর শতাব্দী দুই সভ্যতা বেশিরভাগ সময় শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করেছে।

যুদ্ধ ও শান্তি

ভারত ও চীন হিমালয়জুড়ে দীর্ঘ, অনির্ধারিত সীমান্ত ভাগ করে নিয়েছে। ১৯৬২ সালের সংক্ষিপ্ত কিন্তু তিক্ত যুদ্ধের পর থেকে একটি অনানুষ্ঠানিক ‘লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল’ এই সীমান্তে অস্থায়ী সীমানা হিসেবে বিদ্যমান।

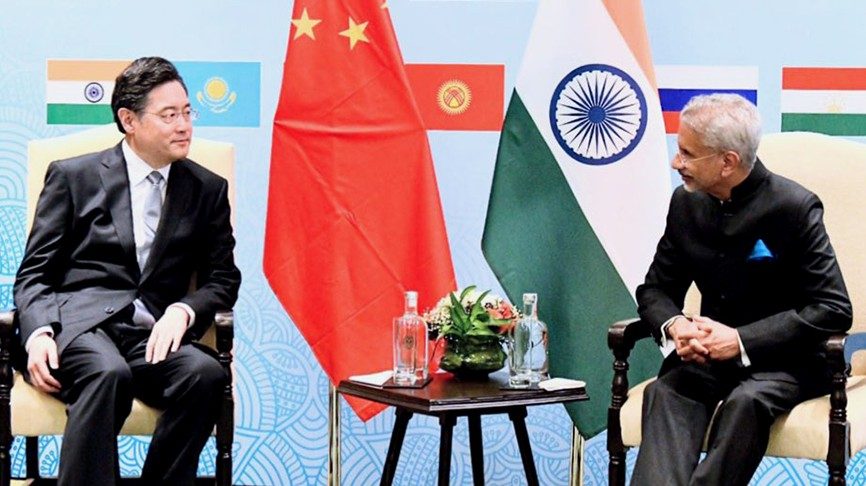

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ২০২০ সালের জুনে গালওয়ান উপত্যকায়। সেখানে অন্তত ২০ ভারতীয় ও ৪ চীনা সেনা নিহত হন। ওই সংঘর্ষে দুই দেশের আধুনিক কালের সম্পর্ক সবচেয়ে নিচে নেমে যায়। এরপর উভয় পক্ষই সমাধানের পথ খুঁজতে থাকে। গত বছরের শেষ দিকে কিছুটা অগ্রগতি আসে। তখন দুই দেশ ধাপে ধাপে সেনা প্রত্যাহার ও নতুন টহল প্রোটোকলে একমত হয়। ডিসেম্বরে বেইজিংয়ে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই-এর বৈঠক সম্পর্ক পুনর্গঠনের সংকেত দেয়। গত মাসে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্করের চীন সফরে আরও আদান-প্রদান বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

এই কূটনৈতিক উষ্ণতা এখন অর্থনৈতিক আশাও জাগাচ্ছে। গত সপ্তাহে ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ব্যবসায়িক সম্পর্ক পুনরুজ্জীবনে “কিছুটা সূচনা” দেখার কথা বলেন।

তিনি বলেন, “কতদূর এগোবে তা দেখতে অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের আরও প্রবেশাধিকার ও পারস্পরিক যোগাযোগ দরকার। কিছু নতুন সুযোগের জানালা খুলতে হবে। শুধু আমাদের দিক থেকে নয়, চীনও এগিয়ে আসছে।”

আগামী ৩১ আগস্ট তিয়ানজিনে সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অংশগ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে। এটি হবে ২০১৮ সালের পর চীনে তার প্রথম সফর।

যুক্তরাষ্ট্রের চাপ

বিশ্লেষকদের মতে, বৈশ্বিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ভারত ও চীনকে কাছাকাছি আনছে, যদিও যুক্তরাষ্ট্র চাপ বাড়াচ্ছে। ওয়াশিংটন গত বুধবার ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে। যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তি, ভারত বড় ধরনের বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে এবং রাশিয়ার তেল ও অস্ত্র ক্রয় অব্যাহত রেখেছে।

ভারতের ব্যবসায়ী সংগঠন ফিকি হতাশা প্রকাশ করলেও আশা করেছে, এই শুল্ক সাময়িক হবে। এদিকে চীনও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনা চালাচ্ছে। কারণ ১২ আগস্ট শেষ হতে যাচ্ছে পারস্পরিক শুল্ক বিরতি।

ভারতের সাবেক কূটনীতিক শ্রীকুমার মেনন বলেন, “আমেরিকার সুরক্ষামূলক নীতি উভয় দেশের জাতীয় স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এটি তাদের জন্য একটি সাধারণ উদ্বেগ।”

অর্থনীতিবিদ বিশ্বজিৎ ধর মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের শুল্কনীতি দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্য সমীকরণ বদলে দিতে পারে। পাকিস্তানের সঙ্গে যৌথভাবে তেল মজুদ উন্নয়ন এবং ভবিষ্যতে পাকিস্তান ভারতের কাছে তেল বিক্রি করতে পারে—এমন ইঙ্গিত দিয়ে তিনি “নতুন পরিস্থিতি” তৈরি করেছেন। তার মতে, “এতে ভারত ও চীন আরও কাছাকাছি এসেছে।”

গত মে মাসে পাকিস্তানের সঙ্গে সীমিত সংঘর্ষের পর তিনি দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতি করিয়েছেন, দিল্লি বারবার ট্রাম্পের এমন দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। ভারতীয় কর্মকর্তারা বলেছেন, কোনও বাহ্যিক চাপের কাছে তারা নতি স্বীকার করেনি। ট্রাম্প ভারতের বাজারে আরও প্রবেশাধিকার চেয়ে দিল্লির অসন্তোষ বাড়িয়েছেন। “তিনি ভারতের কৃষি খাতে প্রবেশাধিকারের দাবি তুলেছেন, যা ভারতের জন্য একেবারেই অগ্রহণযোগ্য,” বলেন বিশ্বজিৎ ধর।

বাণিজ্য ঘাটতির ভারসাম্য

অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হলেও দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক অসম। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারত-চীন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দাঁড়ায় ১২৭ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারে, যা যুক্তরাষ্ট্রের পর ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক সম্পর্ক।

তবে চীনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি রেকর্ড ৯৯ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। কারণ চীনে ভারতীয় রপ্তানি কমেছে, আমদানি বেড়েছে।

সাবেক রাষ্ট্রদূত মেননের মতে, “দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চীনের পক্ষে ভারী হলেও চীনের আমদানি বাজারে ভারতের জন্য চাহিদা রয়েছে। দুই দেশ কৌশলগত ক্ষেত্রের বাইরে মনোযোগ দিয়ে কাঠামোবদ্ধ ব্যবসা-টু-ব্যবসা সম্পর্কের মাধ্যমে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সুবিধা নিতে পারে।”

ভারতের ভোক্তা বাজার ২০৩০ সালের মধ্যে ৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে বলে সরকারের অধীনস্থ ‘ইন্ডিয়া ব্র্যান্ড ইকুইটি ফাউন্ডেশন’-এর পূর্বাভাসে বলা হচ্ছে।

ভারতের ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য চীন একটি সাশ্রয়ী সরবরাহকারী হিসেবে বিবেচিত। চীন থেকে আসছে ইলেকট্রনিক পণ্য, বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যাটারি থেকে শুরু করে শিল্পযন্ত্রপাতি। অন্যদিকে, ভারতের চাল, মসলা ও তৈলবীজের চাহিদা চীনে বাড়ছে।

তবে বাণিজ্য বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, দুই দেশের সম্পর্ক আরও গভীর করতে হলে ভারতের বাড়তে থাকা বাণিজ্য ঘাটতির সমাধান করতে হবে।

সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়ান স্টাডিজের সিনিয়র গবেষণা ফেলো অর্থনীতিবিদ অমিতেন্দু পালিত বলেন, “ভারতের উদ্বেগ হলো বাণিজ্যের ভারসাম্যহীনতা। অধিকাংশ আঞ্চলিক অর্থনীতির মতো চীন এখানে নিট রপ্তানিকারক এবং ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়।”

ভারতীয় রপ্তানিকারকদের জন্য চীনে পণ্য বিক্রি করতে গিয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় নন-ট্যারিফ শর্ত। যেমন জটিল পরিদর্শন প্রটোকল ও ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা। পালিত বলেন, “গুণমান মানদণ্ডের বিষয়গুলো সহজে কাটিয়ে ওঠা যায় না, বিশেষত যখন অধিকাংশ নির্দেশনা মান্দারিন ভাষায় লেখা থাকে। এটা অনেক ভারতীয় রপ্তানিকারক বোঝেন না।”

তিনি আরও জানান, চীনে চামড়া, রত্ন, গয়না ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়ামের মতো ভারতীয় প্রচলিত রপ্তানি পণ্যের বাজার সীমিত। কারণ চীনের নিজস্ব উৎপাদন রয়েছে এবং এসব পণ্য তারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকেও আমদানি করে। তবে সেবা খাতে সহযোগিতার সম্ভাবনা রয়েছে, যেমন পরিবহন ও ভ্রমণে চীনের দক্ষতা এবং ডিজিটাল ও কম্পিউটিংয়ে ভারতের সক্ষমতা একসঙ্গে কাজে লাগানো যেতে পারে।

ভারত সরকারের গত বছরের অর্থনৈতিক জরিপে বলা হয়েছিল, চীনা সরবরাহকারীদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো তুলনামূলক সস্তায় আমদানি করতে পারে।

তবে সব চীনা বিনিয়োগ ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয় না। কিছু বিনিয়োগ “নিরাপত্তা ঝুঁকি” তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের ৫জি নিলামে হুয়াওয়ের অংশগ্রহণ বাতিল করা হয়েছে এবং চীনা বৈদ্যুতিক গাড়ি প্রস্তুতকারকদের ওপরও বিধিনিষেধ রয়েছে।

পালিত বলেন, “সব চীনা বিনিয়োগকে ‘নিরাপদ’ বলা যায় না। কারণ কিছু বিনিয়োগ নিরাপত্তাজনিত প্রভাব ফেলতে পারে।”

এদিকে ভারতের বৈদ্যুতিক গাড়ি খাতও অনিশ্চয়তার মুখে। কারণ চীন ব্যাটারি উৎপাদনে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ রেয়ার আর্থ খনিজের রপ্তানিতে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। সম্পর্কের উষ্ণতা বাড়লে এসব বাধা কিছুটা কমতে পারে।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি খাত সহযোগিতার জন্য উপযুক্ত, যদি নিরাপত্তা উদ্বেগের সমাধান হয়।

পালিত বলেন, “ভারতের সৌর প্যানেল প্রস্তুতকারকরা চীনা পণ্যের ওপর বেশি শুল্ক চান। কিন্তু সৌর শক্তি ব্যবহারকারীরা চান চীন থেকে আরও সহজে আমদানি করতে। বেশি প্যানেল সহজলভ্য করতে হলে স্বীকার করতেই হবে যে, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন যথেষ্ট নয়, তাই আমদানি করতেই হবে।”

অন্য খাতেও একই বাস্তবতা। পাঁচ বছর আগে ভারত সরকার চালু করা উৎপাদন-সংযুক্ত প্রণোদনা স্কিমে স্মার্টফোন উৎপাদন বেড়েছে। কিন্তু অনেক উপকরণের জন্য দেশটি এখনও চীনের ওপর নির্ভরশীল।

পালিতের মতে, “দীর্ঘ মেয়াদে হয়তো এই নির্ভরতা কমতে পারে। কিন্তু সার, ওষুধ ও যন্ত্রপাতির মতো খাতে নির্ভরতা একদিনে কমানো সম্ভব নয়। আপনাকে কোথাও না কোথাও থেকে আমদানি করতেই হবে। আর চীন সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক।”

অভিন্ন চ্যালেঞ্জ, ভিন্ন স্বার্থ

অন্যান্য বিশ্লেষকরা মনে করেন, কেবল প্রতীকী পদক্ষেপের বাইরে গিয়ে কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন। যেমন সাম্প্রতিক সীমান্ত পারাপারে মানুষের চলাচল সহজ করা।

পন্ডিচেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রধান এবং ‘ইন্ডিক রিসার্চার্স ফোরাম’-এর জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা নন্দ কিশোর এম. এস. বলেন, “এগুলো কূটনৈতিক উষ্ণতা ও মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বাড়ায় বটে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি মূল্য নির্ভর করে গভীর কৌশলগত অবিশ্বাসের সমাধানের ওপর।”

সাম্প্রতিক ভারত-পাকিস্তান সংঘাত পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। কিশোর বলেন, “ভারতের সঙ্গে সংঘাতে পাকিস্তানের চীনা অস্ত্র ব্যবহার বেইজিংয়ের কৌশলগত অবস্থান স্পষ্ট করেছে, যা ভারত-চীন বাণিজ্য স্বাভাবিক করার সম্ভাবনাকে কঠিন করে তুলেছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ককে জাতীয় নিরাপত্তা থেকে আলাদা করা যায় না।”

এছাড়া চীনের ইয়ালুং সাংপো নদীতে (যা ভারতে প্রবেশ করে ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত) বিশাল বাঁধ নির্মাণ দিল্লির পানিসম্পদ নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

তবুও নন্দ কিশোরের মতে, জলবায়ু ন্যায়বিচার ও ন্যায্য উন্নয়নের মতো বিষয়গুলোতে গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠ জোরদারে দুই দেশই মূল্য দেখছে, যদিও দ্বিপাক্ষিক টানাপোড়েন ও আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৈশ্বিক মঞ্চে সহযোগিতাকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

গালওয়ান সংঘর্ষের পর ভারতে যে তীব্র চীনবিরোধী বক্তব্য শোনা যেত, তা এখন অনেকটাই স্তিমিত হয়েছে বলে বিশ্লেষক বিশ্বজিৎ ধর জানান। একসময় বয়কটের ডাক দিয়ে জনমত প্রভাবিত হলেও এখন সেই ভাষা নরম হয়েছে। তিনি বলেন, “দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে। এটি একটি সুযোগ হতে পারে।”

জেনেভা গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউটের অর্থনীতির অধ্যাপক ও ‘হফম্যান সেন্টার ফর গ্লোবাল সাসটেইনেবিলিটি’-এর সহ-পরিচালক ডমিনিক রোহনার বলেন, “দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বাড়ানোর স্পষ্ট প্রণোদনা রয়েছে, যা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুই দিক থেকেই লাভজনক।” যদিও তিনি মনে করেন ভবিষ্যৎ অনুমান করা কঠিন। তবুও উভয় দেশের জন্য বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদার করা স্বার্থসিদ্ধ।

রোহনার বলেন, “বর্তমান অস্থির পরিবেশে বিস্তৃত ও শক্তিশালী বাণিজ্য নেটওয়ার্ক তৈরি করা বহু দেশের জন্যই লাভজনক। কোনও দেশের সঙ্গে গভীর বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকলে তার ওপর আক্রমণের সুযোগ খরচ অনেক বেড়ে যায়।”

সিঙ্গাপুরভিত্তিক গবেষক পালিতও একমত। তিনি বলেন, “এই সম্পর্ক বদলাতে সময় লাগবে, তবে এর পেছনে শক্ত অর্থনৈতিক যুক্তি আছে।”

তথ্যসূত্র : সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট