বাংলা নববর্ষ এলেই বাংলাদেশে যে তর্কটি হয় সেটি হলো- ‘হিন্দুয়ানি’ সংস্কৃতির নানা বৈশিষ্ট্য এটি বহন করছে। এর পক্ষে-বিপক্ষে যতোগুলো যুক্তি দেখা যায় তার প্রায় সবগুলোই প্রত্যুত্তর দেয়ার নিমিত্তে লেখা। আর এর ফলে যে ব্যাপারটি ঘটে, ধর্মীয় সম্প্রদায়গত জায়গা থেকে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা এটির মালিকানা পান, আর তাদের এই মালিকানা নিশ্চিত করেন মুসলিমদের একাংশই।

ঘটা করে নাগরিক বাংলা নববর্ষ পালনটি গত শতকের ষাটের দশকে পাকিস্তান আমলে চালু হয়েছিল। প্রায় ছয় দশক হতে চললো। তবু বাংলাদেশের উগ্র সালাফিস্ট ও ওহাবী মুসলিমদের প্রচারণায় এই ধর্মাবলম্বী মানুষদের একটি বড় অংশ এখন মোটামুটি মেনে নিয়েছেন যে, পহেলা বৈশাখ এবং নাগরিক শোভাযাত্রা পুরোপুরি সনাতন ধর্মালম্বীদের ধর্মীয় প্রতীক বহন করে।

ভারতে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে এ ব্যাপারটি আরও প্রকট হয়েছে- উগ্র হিন্দুত্ববাদীরাও এখন পহেলা বৈশাখকে একেবারেই তাদের কৃতিত্ব বলে দাবি করছে। অথচ সবাই জানে, এটি মুঘল সম্রাট আকবরের সময় থেকে চালু হয়েছিল।

এ লেখাটিতে মূলত বাংলা পঞ্জিকা তৈরির পেছনে যার অবদান সবচেয়ে বেশি সেই ফতুল্লাহ সিরাজীর জীবনী নিয়ে আলোচনার পর নববর্ষের প্রতীকগুলো নিয়ে কিছু দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

কে এই ফতুল্লাহ শিরাজী?

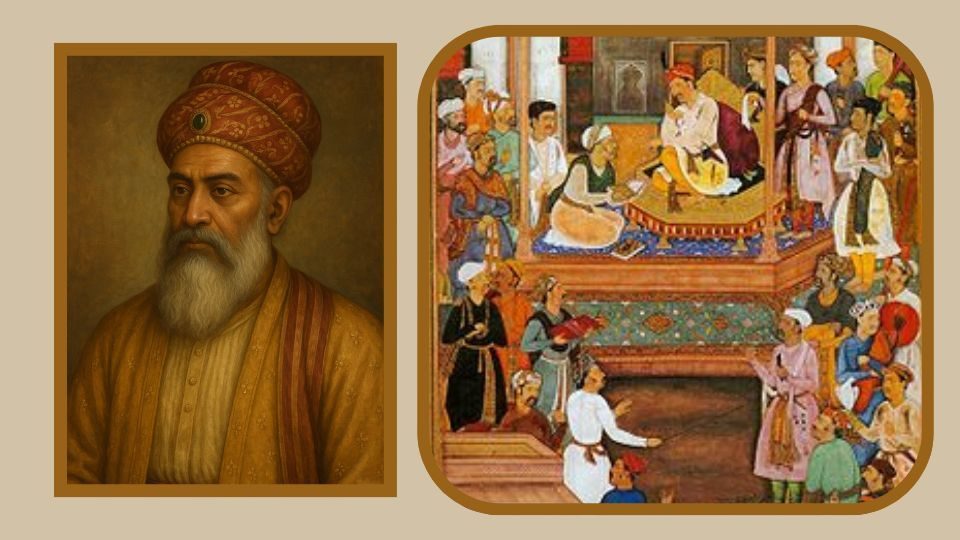

মুঘল সম্রাট আকবরের মন্ত্রী, পরামর্শক ও তার জীবনীলেখক আবুল ফজল ফতুল্লাহ শিরাজীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা নিয়ে চমৎকার একটি মন্তব্য করেছেন। সেটি হলো- “যদি পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানের বই কোনও কারণে ধ্বংসও হয়ে যায়, এবং তিনি আবার নতুন করে সেই জ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করতে পারতেন এবং যা চলে গেছে তা নিয়ে আপসোস পর্যন্ত করতেন না।”

সম্রাট আকবরের নবরত্ন সভা দিয়েই অনেকে সেইসময়ের মুসলিম দার্শনিকদের দক্ষতা বিচারের প্রয়াস চালান। এই নবরত্ন ছিলেন- সভাকবি আবুল ফজল, প্রতিরক্ষামন্ত্রী আব্দুল রহিম খান, প্রধানমন্ত্রী বীরবল, গায়ক ফৈজি, ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা ফকির আজিওদ্দিন, সেনাপতি মানসিংহ, গৃহমন্ত্রী মোল্লা দো-পিঁয়াজা, সংস্কৃতিমন্ত্রী তানসেন এবং অর্থমন্ত্রী টোডরমল।

এ তালিকায় ফতুল্লাহ শিরাজী নেই। প্রশ্ন উঠতেই পারে তিনি কেন এ তালিকায় নেই! অথচ তিনি ছিলেন একাধারে প্রযুক্তিবিদ, শিক্ষাবিদ, দার্শনিক এবং চিকিৎসক। এর পাশাপাশি হিসাববিজ্ঞানী হিসেবেও তার দক্ষতা ছিল অতুলনীয়।

তিনি সম্ভবত আকবরের নবরত্নের তালিকায় নেই এ কারণে যে এসেছিলেন সুদূর ইরানের শিরাজ এলাকা থেকে, ভারতবর্ষে তার জন্ম, শিক্ষা বা বেড়ে ওঠা নয়।

ফতুল্লাহ শিরাজীর জন্ম, বেড়ে ওঠা এবং শিক্ষা শিরাজেই হয়েছে। তারুণ্যের শুরুতে তিনি সংস্পর্শে আসেন আধ্যাত্নিক গুরু মীর শাহ মীরের। এরপর তিনি খাজা জামালুদ্দীন মাহমুদের কাছে শিক্ষা লাভের সুযোগ পান। খাজা জামালুদ্দীন মাহমুদ ছিলেন সেসময়ে বিখ্যাত ইসলামী যুক্তিবিদ্যার শিক্ষক জালালুদ্দীন দেওয়ানির শিষ্য। এখান থেকে ফতুল্লাহ শিরাজী যুক্তিবিদ্যা এবং দর্শনের জ্ঞান অর্জন করেন। আর তার বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন মীর গিয়াসউদ্দিন মানসুর। ওষুধ, গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যাসহ সেইসময়ে বিজ্ঞানের অন্যান্য শিক্ষার ভিত্তি শিরাজীর এখান থেকেই গড়ে ওঠে।

ফতুল্লাহ শিরাজী জরুথ্রুস্টবাদ বিষয়ক পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন সেই সময়ে এ ধর্মীয় মতবাদের বিখ্যাত তাত্ত্বিক আজার কাইয়ানের কাছ থেকে। প্রথম জীবনে নিজ শহরেই শিক্ষকতা দিয়ে শুরু করেন।

এই ইসলামী পণ্ডিতের কাছে গণিত শিক্ষা লাভ করেছেন সেই সময়ের বিখ্যাত হাকিম ও চিকিৎসক মীর ত্বাকিয়ুদ্দিন মোহাম্মদ, ভারতের কর্নাটকের বিজাপুর রাজ্যের সুলতান আলি আদিল শাহের প্রধান উজির আফজাল খান, আদিল শাহেরই দেওয়ান ও ইতিহাসবিদ শেখ হাসান মাওসালি এবং ফরিদউদ্দিন মাসউদ, সম্রাট আকবরের খ্যাতনামা সেনাপতি আব্দুর রহিম খানকানানসহ অনেকেই।

ফতুল্লাহ শিরাজী ভারতে এসেছিলেন বিজাপুরের সুলতান আলি আদিল শাহের আমন্ত্রণে। বেশ কয়েকবার আলি আদিল শাহ তাকে নিজের রাজ্যে আসার অনুরোধ জানানোর পর তিনি ভারতবর্ষে আসেন। সুলতান নাকি ভারতবর্ষে আসার জন্য বড় ধরনের সম্মানীও তার জন্য ধার্য করেছিলেন। ফতুল্লাহ শিরাজীর জন্ম সালের মতোই ভারতবর্ষে আসার তারিখটি জানা যায়নি। তবে কেউ কেউ লিখেছেন তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দের আশেপাশের সময়ে।

১৫৮০ সাল আদিল শাহের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহের অধীনেই কাজ করেন। এর পরের তিন বছর তিনি কী করেছেন- সেটি কোথাও পাওয়া যায় না। ১৫৮৩ সালে ফতুল্লাহ শিরাজীকে সম্রাট আকবর আগ্রার মুঘল রাজদরবারে আমন্ত্রণ জানান।

এসময় থেকে মুঘল ইতিহাসবিদ আবুল ফজল এবং আব্দুল কাদির বাদাউনির সূত্রে ফতুল্লাহ শিরাজীর বিষয়ে বিস্তারিত অনেক কিছুই জানা যায়।

মুঘল রাজদরবারে প্রথমেই ফতুল্লাহ শিরাজীকে সদর বিভাগে যুক্ত করা হয়। এ বিভাগটি মূলত অনুদান ও ধর্মীয় বরাদ্দের কাজ করতো। তাছাড়া সম্রাট শাহজাহানের আগ পর্যন্ত এর অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রধান কাজী অফিসও। কিন্তু আকবর যখন ফতুল্লাহ শিরাজীকে এ বিভাগে নিয়োগ দেন তখন এটির গুরুত্ব ততোটা ছিল না। তেমন কোনও কাজও ছিল না, কিছু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান দেওয়া ছাড়া। তবে সম্মান ছিল প্রচুর। মজার বিষয় হচ্ছে, ফতুল্লাহ সিরাজী যেন যথেষ্ট অবসর এবং অলস সময় কাটাতে পারেন সেকারণেই সম্ভবত সম্রাট আকবর সদর বিভাগে তাকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। কেননা, আকবর আগে থেকেই জানতেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ফতুল্লাহ শিরাজী অবসর পেলেই কোনও না কোনও উদ্ভাবনে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবেন। হয়েছেও তাই।

মুঘল রাজদরবারে যোগ দেওয়ার মাত্র বছর খানেকের মাথায় নতুন বছরের দিনে রাষ্ট্রীয় প্রদর্শনীতে তিনি নিজের উদ্ভাবিত নানা যন্ত্র প্রদর্শন করেছিলেন। আর একথা বলতেই হচ্ছে যে ওই বছরই, অর্থাৎ ১৫৮৪ সালেই তার হাত দিয়ে চালু হয়েছিল সাল-ই-ইলাহী, যেটি থেকে আমাদের বাংলা পঞ্জিকা ও নববর্ষ এসেছে বলে মনে করা হয়।

সম্রাট তার কাজে খুশি হয়ে পরের বছরই ফতুল্লাহ শিরাজীকে ‘আমিনুল মুলক’ বা ‘ন্যায়পাল’ হিসেবে নিয়োগ করেন। অর্থমন্ত্রী টোডর মল্লকে সম্রাট নির্দেশ দেন, যেসব হিসাব বহুবছর ধরে জটিলতার কারণে নিষ্পত্তি হয়, ফতুল্লাহ শিরাজীর পরামর্শ নিয়ে সেগুলোর যেন একটি সুরাহা করা হয়। এই কাজটি গণিতবিদ ফতুল্লাহ শিরাজী এতো দক্ষতার সাথে এক বছরের মধ্যে করেছিলেন। কর নিয়ে সম্রাটকে এসময়ই ২২টি পরামর্শ দিয়েছিলেন, ফতুল্লাহ শিরাজী যার সবকয়টি-ই আকবর গ্রহণ করেছিলেন। আর এর ফলে সবচেয়ে লাভবান হয়েছিল প্রজারা। আবুল ফজল লিখেছেন, “( শিরাজীর পরামর্শ বাস্তবায়নের কার) উজিরের দপ্তর নিয়ে প্রজারা তাদের ভীতি কাটিয়ে উঠেছিল এবং সেটি তাদের জন্য রীতিমত আনন্দের জায়গায় পরিণত হয়েছিল।”

এসময়ের আর্থিক খাতে আরেকটি সংস্কারের স্বীকৃতিতেও ফতুল্লাহ শিরাজীর নাম আসে। সেটি হলো-মুঘল আমলে মুদ্রার মান ঠিক করা। মুদ্রার অতি ব্যবহারের কারণে সেগুলো হালকা হয়ে যাচ্ছিলো। সেই মান সঠিক পদ্ধতিতে আবার ঠিক করেছিলেন ফতুল্লাহ শিরাজী।

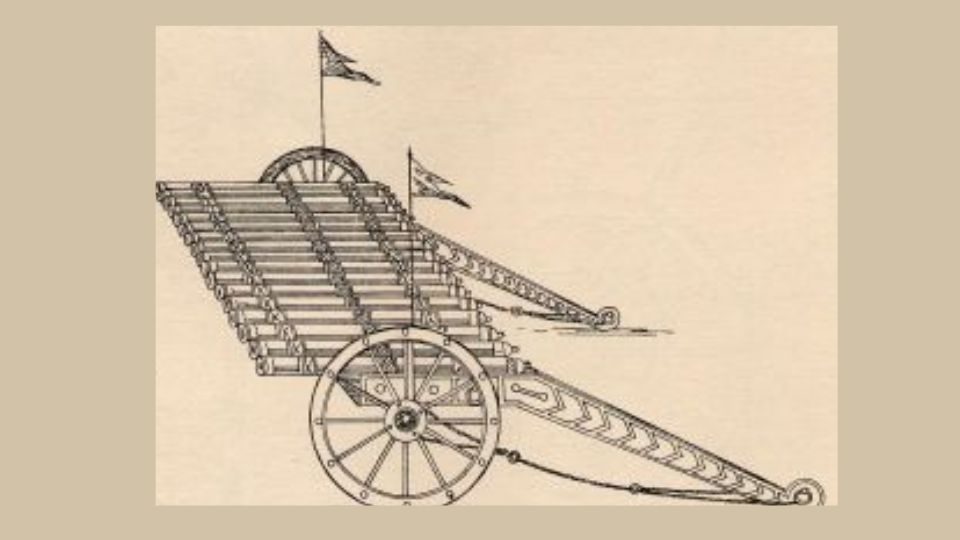

যন্ত্রপ্রকৌশলী হিসেবে ফতুল্লাহ শিরাজীর বেশ কিছু চমকপ্রদ আবিষ্কার ছিল। যেগুলোকে এখনকার দিনে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে না হলেও সেইসময়ে সেগুলো ছিল রীতিমতো তাক লাগানো। এই তালিকায় রয়েছে- ইয়ারঘু নামের একটি অতিকায় কামান পরিষ্কারক যন্ত্র। আটপেয়ে এই কামান পরিষ্কারক যন্ত্রটি দিয়ে ১৬টি কামানের ব্যারেল পরিষ্কার করা যেত এবং কেবল একটি গরু দিয়েই এর উপরে থাকা হুইল ঘুরিয়ে কামানগুলো সহজে পরিষ্কার করা সম্ভব ছিল।

গম ভাঙানোর জন্যও একটি আলাদা মেশিন তিনি তৈরি করেছিলেন। রাজ পরিবারের বিলাসী জীবনের কথা মাথায় রেখে তৈরি করেছিলেন দ্বিস্তর বিশিষ্ট ট্রাভেল বাথ, যাতে পানি গরমও করা যেত। গোসলের অন্যান্য প্রসাধনীর জন্য ছিল যথেষ্ট জায়গা। আবার এটি বহন করাও ছিল সহজ।

একইভাবে ১৭ ব্যারেলের কামান তিনি তৈরি করেছিলেন। যেটি কেবল একটি ভারবাহী পশু দিয়েই বহন করা যেত।

এছাড়াও দ্রুতগতি সম্পন্ন রথ এবং এক অদ্ভুত আয়না তৈরি করেছিলেন ফতুল্লাহ সিরাজী। যে আয়নায় নাকি একই মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় দাঁড়ালে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ও চেহারায় দেখা যেত।

ফতুল্লাহ শিরাজীর লেখা কোনও বই এখন আর পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় তার লেখাজোকার একটা তালিকা পাওয়া যায়। শিরাজী প্রথম যৌবনেই কোরান শরীফের তাফসির নিয়ে পাঁচ ভলিউমের বই লিখেন। ‘মানহাজুস সাদিকীন’ এবং ‘খোলাসাতুল মানহাজ’নামে দুইটি কোরানের তাফসির ফতুল্লাহ শিরাজীর নামে প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু সেগুলো তার লেখা নয়। জ্যোতির্বিদ্যার উপর লেখা বই ‘অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল টেবিলস অব উলুঘ বেগ’ এর অনুবাদটি তার অধীনে চারজন করছিলেন। এই চারজন হলেন- কিষাণ জ্যোতিষী, গঙ্গাধর, মাহেশ মহানন্দ এবং আবুল ফজল। কিন্তু এটির পুরো অনুবাদ হয়নি। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, এর জন্য ফতুল্লাহ শিরাজীর ব্যস্ততা এবং আকস্মিক মৃত্যু দায়ী।

আইন ই আকবরী এবং সাল-ই-ইলাহীতেও ফতুল্লাহ শিরাজীর কাজ রয়েছে বলে মনে করা হয়। তিনি মূলত তত্ত্বাবধায়ক বা বুক এডিটরের কাজ করতেন।

ফতুল্লাহ শিরাজীর আরেকটি কাজের কথা পাওয়া যায়। সেটি হচ্ছে তারিখ-ই-আলফি বা হিজরি সহস্রাব্দের ইতিহাস। ইসলামি হিজরি সনের দিন তারিখ ধরে এ ইতিহাসটি লেখার কাজে হাত দিয়েছিলেন খোদ আকবর। এটি ছিল একটি যৌথ কাজ

শিরাজীর এই মুঘল দরবারে যোগ দেওয়াটা একটি অন্যমাত্রা তৈরি করেছিল এ উপমহাদেশের সংস্কৃতি ও শিক্ষা ব্যবস্থায়। এরমধ্যে একটির ব্যাপারে আমরা ইতিমধ্যে জানি সেটি হলো- শিরাজী তারিখ-ই-এলাহী তৈরির সাথে জড়িত ছিলেন।

আরেকটি ব্যাপার অনেকেই জানেন না যে, এই উপমহাদেশে কওমী মাদ্রাসার যে সিলেবাস দারসে নিজামী- সেটির শুরুটা কিন্তু শিরাজীর হাত দিয়েই হয়েছিল। বাংলা নববর্ষের আলাপ করতে গিয়ে এতোসব ইতিহাস টানতে হচ্ছে মূলত পেঁচা নিয়ে প্যাঁচানোর জন্য।

শিরাজী, দর্শন ও শিক্ষা ব্যবস্থা

আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি শিরাজী ইরান থেকে এসে মুঘল দরবারের বেশ প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন নিজের প্রতিভা বলেই। ফলে আকবরের সময় তাকে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের কাজ দেওয়া হয়। শিরাজী হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি প্রথম ভারতীয় উপমহাদেশের মাদ্রাসাগুলোকে ইরানি ধাঁচের মতো গড়ে তুলতে শুরু করেন। ভারতবর্ষে এর আগে মাদ্রাসা শিক্ষা ছিল অনেকটা ওস্তাদ বা গুরু নির্ভর। শিরাজী মাদ্রাসার সিলেবাসে কোরআন ও হাদিস অধ্যয়নের পাশাপাশি গণিত, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি নানা বিষয় যুক্ত করে দেন। জাগতিক এসব বিজ্ঞান বিষয়ক পড়াশোনার জন্য আকবর এমনকি কিছু হিন্দু শিক্ষকও নিয়োগ দিয়েছিলেন।

শিরাজীর শিক্ষানীতির ফলে দুটো ব্যাপার ঘটেছিল। একটি হচ্ছে, মাদ্রাসায় প্রচুর হিন্দু শিক্ষার্থীও ভর্তি হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, প্রথমবারের মতো এলিটদের বাইরে এসে ভারতবর্ষে নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের সন্তানও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছিলো।

শিরাজীর ওই সিলেবাসটি ছিল ভারতের কওমী মাদ্রাসার বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি। এ পদাঙ্ক অনুসরণ করেই মোল্লা নেজামুদ্দিন সাহালাভী কর্তৃক প্রণীত ‘দারসে নিজামী’ সিলেবাস চালু হয় ১৬৭৭ সালে। ওই সিলেবাসে অন্তর্ভৃক্ত হয়- ইলমুছ ছরফ (শব্দ ও তার রূপান্তর শাস্ত্র), ইলমুন নাহু (ব্যাকরণ), মানতিক (তর্কশাস্ত্র বা যুক্তিবিদ্যা), হিকমাত ও ফালসাফা (দর্শন ও তত্ত্বজ্ঞান), অংক ও জ্যামিতি, ইলমু বালাগাত বা অলঙ্কার শাস্ত্র, ফিকাহ, ইলমু উসূলিল ফিকাহ বা ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি, ইলমে কালাম বা ধর্মতত্ত্ব শাস্ত্র, তাফসীরুল কুরআন

এবং হাদীস। ভারতের বিখ্যাত দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে শুরু করে এ উপমহাদেশের অন্যান্য কওমি মাদ্রাসার শিক্ষাও দরসে নেজামী সিলেবাস অনুযায়ী চলে। অর্থাৎ একথা পরিষ্কার যে, শিরাজীর হাতে যেমন বাংলা পঞ্জিকা তৈরি হয়েছে। তেমনি এখানকার মুসলিম শিক্ষার কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক ভিত্তিও তার হাতে গড়া।

ইরানের ফার্স প্রদেশের শিরাজ থেকে ফাতুল্লাহ শিরাজী ছাড়াও আরও একদল শিক্ষাবিদ এসেছিলেন মুঘল দরবারে। শিক্ষায় ভূমিকা রাখার পাশাপাশি এসব ‘শিরাজী স্কলার’রা ইরান ও ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগটাও দৃঢ় করে তুলেছিলেন। অর্থাৎ পারস্যের সাফাফিদ রাজ বংশের সাথে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের দর্শনগত একটি ভিত্তিও এসময়ে জোরদার হয়েছে। আর শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কারের ফলে সেটি ছড়িয়ে পড়েছে ভারতবর্ষ ব্যাপী।

সম্ভবত এ সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সবচেয়ে বড় যোগসূত্রটি স্থাপিত হয়েছিল বাংলা বর্ষপঞ্জিকা তৈরির সময়।

একটি পঞ্জিকা মানে তো কেবল পঞ্জিকা নয়। বরং ইতিহাস, দর্শন, জীবনপদ্ধতি ও প্রকৃতির সংমিশ্রণে লিখে রাখা সময়কাল। কেউ যখন সুনির্দিষ্ট একটি তারিখের কথা বলেন, একই সাথে ওই তারিখের সংখ্যাগুলো যে ইমেজ চোখের সামনে নিয়ে সেগুলোর সম্মিলিত রূপই তো একটি পঞ্জিকা।

নওরোজ উৎসবকে মাথায় রেখে চান্দ্র বছরের সঙ্গে সমন্বয় করে ‘সৌর পঞ্জিকা’ সাল-ই-আকবরী যখন শিরাজী তৈরি করছিলেন তখন স্বভাবতই এসব ব্যাপার তার ভেতরেই ছিল। যে কারণে নওরোজ উৎসব বাংলা নববর্ষ বা সাল-ই-আকবরীতে রূপান্তর হলেও পারস্যের কিছু প্রতীক এতে ঢুকে গেছে। আমরা কিন্তু মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলেও নববর্ষের শোভাযাত্রার মিনিয়েচার পেইন্টিং পেয়েছি। অর্থাৎ এ শোভাযাত্রাটি নাগরিক জীবনে মুঘলদের শাসনামল থেকেই ছিল এবং তা বাদশাহ আকবরের রাজত্বকালের মতোই পুরনো।

পেঁচা কার প্রতীক হিন্দুদের নাকি মুসলিমদের?

প্রতিবছর নববর্ষে ঢাকা চারুকলার যে শোভাযাত্রা হয়, তাতে পেঁচাকেন্দ্রিক একটি প্যাচ লেগেই থাকেই। সেটি হলো, মুসলিমদের একাংশ শুরু থেকেই এর ঘোর বিরোধিতা করে আসছে এই বলে যে, এটি হিন্দুয়ানি সংস্কৃতির প্রতীক- দেবী লক্ষ্মীর বাহন। হিন্দু মৌলবাদের উত্থানের সাথে সাথে ইদানিং দেখা যাচ্ছে, একদল হিন্দুত্ববাদীরা বাংলা পঞ্জিকার পুরো কৃতিত্বটি তাদের ভাগে পেতে চাইছেন। তারা বলছেন, তারিখ-ই-ইলাহী শুরু হয় সূর্যের মহাবিষুবে প্রবেশের সময় অর্থাৎ মার্চ মাসে, আর বাংলা সন শুরু হয় এপ্রিলে এবং আকবরের ক্যালেন্ডারের মাসের নাম ফারসি আর বাংলা সনের মাসের মাসের নাম কার্যত বাংলায়, যা নেয়া হয়েছে ‘শকাব্দ’ থেকে। শকাব্দ সে নাম গ্রহণ করেছে জ্যোতিষশাস্ত্র থেকে। কাজেই বাংলা সনের সম্পূর্ণ কৃতিত্বের অধিকারী তারাই। এ ব্যাপারে ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একটি কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলছেন, বাংলায় সৌর বঙ্গাব্দ প্রচলনের সময় ঐ অঞ্চলে সমধিক জনপ্রিয় অব্দ সৌর শকাব্দের উপস্থিতি। শকাব্দের আরম্ভ চৈত্র মাসে। যে অভ্যাসের বশে জনগণ পরিচিত মাসক্রম ব্যবহার করতেন সে অভ্যাসেরই পুনরাবৃত্তি বঙ্গাব্দের মাসক্রমে দেখা যেতে পারে।

বঙ্গাব্দ প্রচলনের বিষয়ে আরেকটি প্রধান মত হলো গৌড়ের সম্রাট শশাঙ্ক এর প্রচলন করেছেন। সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় একটি বইয়ে লিখেছেন, ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল বঙ্গাব্দের গণনা শুরু হয়েছে এবং ওইদিনই শশাঙ্ক গৌড় বঙ্গে স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেন। ড.অতুল সূরসহ কেউ কেউ এ মত সমর্থন করেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, এই মতের সপক্ষে কিছু বলতে হলে প্রথমেই প্রমাণ করতে হবে শশাঙ্ক ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বা তখন তিনি রাজত্ব করতেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত এর কোন নিশ্চিত প্রমান নেই। বেশিরভাগ ঐতিহাসিকের মতে শশাঙ্ক সপ্তম শতকের প্রথমভাগে রাজত্ব করতেন। তাছাড়া ৫৯৩-৯৪ সাল থেকে পরবর্তী এক হাজার বছরে এমন কোন নথিবদ্ধ তারিখ পাওয়া যায়নি যাকে নিশ্চিতভাবে বঙ্গাব্দের সাথে যুক্ত করা যায়। শশাঙ্কের রাজ্যের সবচেয়ে বিস্তৃত সীমানার মধ্যে পরবর্তী হাজার বছরে যে বিরাট সংখ্যক লেখ আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে বঙ্গাব্দ ব্যবহারের চিহ্ণ নেই।

আরেকটি মত দিয়েছেন ড. নীহাররঞ্জন রায়। তাঁর ভাষায় “কিন্তু গৌড় নাম লইয়া বাঙলার সমস্ত জনপদগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার যে চেষ্টা শশাঙ্ক, পাল ও সেন-রাজারা করিয়াছিলেন সে চেষ্টা সার্থক হয় নাই; গৌড় নামের ললাটের সেই সৌভাগ্যলাভ ঘটিল বঙ্গ নামের, যে বঙ্গ ছিল আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক হইতে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত, এবং যে বঙ্গ নাম ছিল পাল ও সেন রাজাদের কাছে কম গৌরব ও আদরের। কিন্তু, সমগ্র বাঙলাদেশের বঙ্গ নাম লইয়া ঐক্যবদ্ধ হওয়া হিন্দু আমলে ঘটে নাই; তাহা ঘটিল তথাকথিত পাঠান আমলে এবং পূর্ণ পরিণতি পাইল আকবরের আমলে, যখন সমস্ত বাঙলাদেশ সুবা বাঙলা নামে পরিচিত হইল।” আকবরের আগে বাংলা নামে প্রশাসনিকভাবে বিস্তৃত জনপদই ছিলো না, তাই তার আগে বাংলা সন চালুর সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এ তথ্য আকবরের বা শিরাজীর পক্ষে পরোক্ষভাবে হলেও সাক্ষ্য দিচ্ছে।

হ্যা এতোসব তথ্য থেকে এটুকু অনুসিদ্ধান্তে আসা যায়, তারিখ-ই-এলাহি তৈরিই হয়েছিল প্রাচীন নানা পঞ্জিকার সমন্বয় ঘটিয়ে। সেটি নওরোজ, শকাব্দ, জ্যোতিষশাস্ত্র ইত্যাদি সব ধারণাকে মাথায় রেখেই । কিন্তু তা ছিল এ জনপদে সম্পূর্ণ নতুন এবং বলতে দ্বিধা নেই শিরাজীর হাত দিয়েই এ কঠিন কাজটি হয়েছে। পুরনো জ্ঞান থেকে নতুন কিছু উৎপাদন করাটাই জ্ঞানের সিলসিলা।

এবার আসা যাক এ সমন্বয়ের দর্শন শিরাজী কোত্থেকে পেলেন? সম্রাট আকবরকে কট্টর মুসলিমরা নাস্তিকের কাতারে ফেলে দেন তার দ্বীন-ই-এলাহি ‘ধর্ম’ প্রচলনের কারণে। বস্তুত দ্বীন-ই-এলাহী কোনও ‘ধর্ম’ ছিল না। এটি ছিল একটি সেকুলার স্টেট গঠনের নীতিমালা। যদি দ্বীন-ই-ইলাহী ধর্মই হতো, তাহলে আকবর মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাও তার প্রচলিত ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে তুলতেন। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাসের কথা আমরা আগেই জেনেছি এবং দেখেছি যে সেখানে কুরান, হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্র গুরুত্ব লাভ করেছে।

ঠিক একইভাবে তারিখ-ই-আকবরীতেও এই সর্বমত ও কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে বাংলা সনের ক্ষেত্রে নওরোজ উৎসবের ১৯দিন পর বছরের প্রথম দিনটি আসে। আর এ উৎসবে কেন যেন মনে হয় পেঁচা প্রতীকটি মুসলিমদেরই প্রচলন, সেই মুঘল আমল থেকেই কিংবা পারস্য বা আরবের সিলসিলা থেকেই!

কেন এ কথা বলছি? পেঁচা যেমন হিন্দু ধর্মের লক্ষ্মীর বাহন এবং নতুন বছরে সম্পদ বৃদ্ধি অর্থাৎ পুরনোকে পিছে ফেলে নবজাগরণের প্রতীক, তেমনি সুপ্রাচীন কাল থেকেই পারস্য ও আরবে পেঁচার ঠিক এ ধরনেরই একটি প্রতীকী অর্থ ছিল।

শিরাজী স্কলাররা ছিলেন মুসলিম ইশরাকি সম্প্রদায়ের। মুসলিমদের এ সেক্টরটি সুরাবর্দী সম্প্রদায়েরই একটি অংশ। যারা জাগতিক জীবনের সঙ্গে মেটাফিজিক্যাল এক্সিসটেন্স নিয়েও নানা তত্ত্ব দিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় ইশরাকি সম্প্রদায়ের মধ্যেও পুনর্জন্মের তত্ত্বটি ছিল। এটি ছিল ‘তানাসুখ’ নামে পরিচিত। আকবরের দরবারে ইশরাকি সম্প্রদায় তাদের ‘তানাসুখ’ তত্ত্ব এবং ভারতীয় হিন্দুদের ‘পুনর্জন্ম’ তত্ত্বের একটি সম্মিলন ঘটাতে সক্ষম হন। দর্শনগত এ সেতুটি ক্রমেই সাংস্কৃতিক প্রতীক বা চিহ্ন আদানপ্রদানের দিকে যে আগায়নি তাই বা কে বলতে পারে। যেমন ধরা যাক, প্রাক-ইসলামিক আরবে সবসময়ই পেঁচাকে অশুভ মনে করা হলেও, একে পুনর্জন্মের প্রতীক হিসেবেও দেখা হয়েছে।

তো নতুন বছর মানে তো নতুন করে শুরু করা। অতীত মৃত হয়ে যাওয়া। সেই অর্থে পেঁচার ব্যবহার মানে তো পুনর্জন্মের শুরু। এমনকি হতে পারে, ভারতের লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা এবং ‘তানাসুখ’ এর প্রতীক পেঁচার সমন্বয় ঘটে গিয়েছে পহেলা বৈশাখে! এমনকি হতে পারে পেঁচা, পুনর্জাগরণ এসব কিছুই না, আসলে তারিখ-ই-এলাহী একটি সেকুলার স্টেট গঠনের ফিলোসফিকাল কড়চা!

পরিশেষ

১৫৮৯ সাল। ফতুল্লাহ শিরাজী মুঘল সম্রাট আকবর ও তার পুত্র মুরাদের সফরসঙ্গী হিসেবে কাবুল থেকে কাশ্মীর আসছিলেন। সেসময়ে তিনি জ্বরে পড়েন। যেহেতু তিনি নিজেই ভালো চিকিৎসক ছিলেন, কাজেই ওষুধ সেবন করা শুরু করেন। কিন্তু জ্বর সারেনি। বরং তিনি মারা যান।

তথ্যসূত্র

১. Echoes of a Thirsty Owl: Death and Afterlife in Pre-Islamic Arabic Poetry

T. Emil Homerin

২. Shirazi scholars and the political culture of the sixteenth-century Indo-Persian world

Ali Anooshahr

৩. Review: Suhrawardi’s “Tales of Initiation”

Reviewed Work: The Mystical and Visionary Treatises of Suhrawardi by W. M. Thackston, Jr.

Review by: Hermann Landolt

৪. Reincarnation (Tanāsukh) According to Islam: Comparative, Historical and Contemporary Analyses

৫. Between the Safavids and the Mughals; Art and Artists in Transition

৬. The First Islamic Millennium and the Making of the Tarikh-i Alfi in the Sixteenth Century Mughal India, Dissertation for MA Degree Said Reza Huseini Supervised by Professor Jos Gommans

৭. Fathullah Shirazi, a sixteenth century Indian scientist [by] M.A. Alvi & A. Rahman by M. A. Alvi, 1968,