উৎসব ‘সর্বজনীন’ হয় কখন? এ প্রশ্নের উত্তর সবাই জানেন— যখন ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে সবাই কোনো একটা উৎসবে অংশ নেয়, তখন। বাংলাদেশে এরকম উৎসব নেই কেন? অবশ্য এই দ্বিতীয় প্রশ্নটির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করবেন অনেকে, গলার রগ ফুলিয়ে তর্ক করতেন আসবেন, বলবেন— অবশ্যই সর্বজনীন উৎসব আছে। কিন্তু তাঁরা বুঝতে চাইবেন না যে, যে-সর্বজনীনতা তর্ক করে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় সেটি আদৌ সর্বজনীন নয়।

সর্বজনীনতা সবসময়ই তর্কাতীত বা তর্কের ঊর্ধ্বে। যেমন ধরুন, বাংলাদেশ বা বাঙালি জাতি সম্বন্ধে যখন এই ধরনের বাক্য বলা হয়: ‘মাছে-ভাতে বাঙালি’ বা ‘বাঙালি আবেগপ্রবণ জাতি’ বা ‘বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ’ ইত্যাদি, তখন কি কেউ তর্ক করতে আসে? আসে না। কিংবা বাংলাদেশের জাতীয় পাখি কেন দোয়েল, জাতীয় পশু কেন রয়েল বেঙ্গল টাইগার, জাতীয় ফুল কেন শাপলা এ নিয়ে কখনো তর্ক শুনেছেন?

এখন তো বাঙালির ফেইসবুক সদাসর্বদা তর্কে-বিতর্কে সরগরম, এসব নিয়ে তর্ক নেই কেন? কারণ, এগুলো সর্বজনীনভাবে গৃহীত। তাহলে উৎসবের সর্বজনীনতা নিয়ে আমরা কেন তর্ক করেই চলেছি বছরের পর বছর? কারণ আমাদের কোনো উৎসবই সর্বজনীন নয়। দুঃখজনক হলেও এবং মানতে কষ্ট হলেও এটা সত্য।

গত কয়েক বছর ধরে একটা শ্লোগান খুব জনপ্রিয় হয়েছে— ‘ধর্ম যার যার, উৎসব সবার’। আবার এই শ্লোগান নিয়ে বিতর্কেরও অন্ত নাই। উৎসব এলেই তর্কটা জোরেশোরে ওঠে। কথাটা শুনতে খুব সুন্দর, ভাবতেও ভালো লাগে, কারণ সর্বজনীন মানেই তো সবার। একটা উৎসব যদি সব মানুষের হয়ে ওঠে তাহলে এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে? কিন্তু কথাটার মধ্যে একটা ফাঁকি আছে।

শুনলে মনে হয়, উৎসব যেন শুধু ধর্মকে কেন্দ্র করেই হয়! তা তো নয় মোটেই। ধর্মীয় উৎসবের চেয়ে জাতীয় উৎসবের সংখ্যা বরং বেশি হওয়ার কথা এবং সেটিই হয়। যেমন— আমাদের দেশে স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, নবান্ন, পৌষ সংক্রান্তি, চৈত্র সংক্রান্তি এবং বাংলা নববর্ষের মতো উৎসবগুলো সার্বজনীন হয়ে উঠতে পারতো, হওয়ার কথা ছিল। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, তা হয়নি। ধর্মীয় উৎসব নিয়ে আমরা যত কথা বলি এবং তর্ক-বিতর্ক করি, এইসব জাতীয় উৎসব নিয়ে ততটা বলি না কেন?

ধর্মীয় উৎসব কি সত্যিই সর্বজনীন হতে পারে? বিশেষ করে বাংলাদেশের বা উপমহাদেশীয় বাস্তবতায়? আমার মনে হয় না। কারণ, এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের উৎসবে একই মন নিয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে না, একটা দূরত্ব রয়েই যায়। এই দূরত্বের ঐতিহাসিক অনেক কারণ আছে, আছে ধর্মীয় বিধিনিষেধও।

কেবল উৎসব ‘দেখতে’ গেলেই সেটি সর্বজনীন হয় না, সেটিতে অংশগ্রহণ করলে এবং সর্বান্তকরণে উৎসবে সামিল হলে হয়। ধর্মীয় বিবিধনিষেধ এবং সংস্কারের জন্য অনেকেই সেটি করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। আবার দূরত্বের কারণগুলোকে দূর করার চেষ্টাও করা হয়নি কখনো। বরং বিভিন্ন পক্ষের স্বার্থান্বেষি মহল সেই দূরত্বকে বিভেদে রূপান্তর করার চেষ্টা করেছে এবং অনেকখানি সফলও হয়েছে।

এই উপমহাদেশে এমন এক পারিবারিক-সামাজিক-রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতরে আমরা বেড়ে উঠি যে, ছোটবেলা থেকেই আমাদেরকে সাম্প্রদায়িক বিভাজনটা চিনিয়ে দেয়া হয়। আমরা মানুষকে চেনার আগে সম্প্রদায়কে চিনি, আপনকে চেনার আগে ‘অপর’কে চিনি, সাদৃশ্য খোঁজার আগে পার্থক্য খুঁজি এবং অন্য সম্প্রদায়কে ‘অপর’ ভাবি বলেই ভালোবাসতে শেখার আগে ঘৃণা করতে শিখি। এটা কেবল এক ধর্মের অনুসারীরাই করেন তাও নয়, করেন সব ধর্মের মানুষই।

ছোটবেলা থেকে এইসব শেখার ফলে সাম্প্রদায়িক বিভেদ-বিভাজন এবং ঘৃণা-বিদ্বেষ আমাদের খুব গভীরে গেঁথে থাকে। অসাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠা তাই অর্জন করে নিতে হয়, ওটা এমনি এমনি ভেতরে আসে না। সহনশীলনতা, পরমতসহিষ্ণুতা আর ‘অপর’কে গ্রহণ করবার মতো মানসিকতাও কেবল চর্চার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। অল্পসংখ্যক মানুষ এই বিভেদের বেড়াজাল পেরিয়ে পরমতসহিষ্ণু এবং গ্রহণসহিষ্ণু হয়ে উঠতে পারলেও সার্বিকভাবে ধর্মীয় উৎসবগুলো সার্বজনীন হয়ে উঠতে পারেনি এই বিভেদের জন্যই।

কিন্তু জাতীয় উৎসবগুলো কেন সর্বজনীন হলো না? নবান্ন, পৌষ সংক্রান্তি, চৈত্র সংক্রান্তি এবং বাংলা নববর্ষ আমাদের গ্রামীণ কৃষি সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। গ্রামের মানুষ ছোট পরিসরে হলেও উৎসবগুলো পালন করে। আমার নিজেরই অনেক স্মৃতি আছে সেসব নিয়ে। চৈত্রসংক্রান্তির মেলার কথা বলি। মেলা হতো দুদিন ধরে, বাড়ি থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরের আন্ধারমানিক বাজারে। সাজ-সাজ রব পড়ে যেত কয়েকগ্রাম জুড়ে। আর সবার মতো আমিও মেলায় যাওয়ার জন্য বায়না ধরতাম, কিন্তু দুদিনই যাওয়ার অনুমতি মিলতো না, যেতে পারতাম একদিন, বড়দের সঙ্গে।

আমাদের যৌথ-পরিবারে তখন অনেক ভাইবোন, বিভিন্ন বয়সের। হাই স্কুলে যারা পড়ে তারাই বড়, তাদের হাত ধরে যেতে হতো। সারাবছর ধরে মাটির ব্যাংকে পয়সা জমাতাম আর সেদিন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করতাম সব সেই মেলার জন্য। যাওয়ার সময় বাবার কাছ থেকে পাওয়া যেত পাঁচ-টাকা, মায়ের কাছে দু-টাকা, স্কুলপড়ুয়া বড় ভাইয়ের কাছে এক-টাকা, আর নিজের জমানো গোটা পাঁচেক। রীতিমতো বিশাল বড়োলোক বনে যেতাম এক মুহূর্তে।

পকেট ‘ভরতি’ টাকা নিয়ে মেলায় যেতাম। গিয়ে চোখে ধাঁধা লাগতো। এত রঙ-বেরঙের জিনিসপত্র, নানারকম খেলনার ছড়াছড়ি, চিনির সন্দেশ, কদমা, মুড়ালি— কত কত লোভনীয় খাবার ছড়িয়ে আছে, আহ! সেখানে হাজার হাজার মানুষ, নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ— হরেকরকম পশরা, চেনা মিষ্টির দোকান থেকে আদুরে ডাক দাদাবাবু— রসগোল্লা খায়া যাও একখান, নাকি আমৃত্তি খাবা, নাহ, দুইটাই খাও।

…মনে হতো এত বড় মেলা পৃথিবীর আর কোথাও হয় না! অথচ কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার লেশমাত্র নেই, কোথাও হিংসা নেই, বিদ্বেষ নেই, বাড়াবাড়ি নেই, কেবল আনন্দ আনন্দ আনন্দ। সেইসব স্মৃতিতে কোনো দাগ লেগে নেই, নখের আঁচড় নেই, অমলিন পবিত্র সব স্মৃতি। ওই একটা দিন যেন সারা বছরের সবচেয়ে আনন্দময় দিন ছিল। দিনটা পার হয়ে গেলে মনটা হুহু করে উঠতো, শুরু হতো আবার এক বছরের অপেক্ষা!

সংক্রান্তির পর আসতো নতুন বছরকে বরণ করে নেয়ার আয়োজন। গ্রামের আয়োজনগুলো শহরের মতো নয়। সংক্রান্তির মেলাই ছিল সবচেয়ে বড় সম্মিলন। ঘরে ঘরেও চলতো নানা আচার-অনুষ্ঠান, বর্ষবরণও হতো ঘরোয়া পরিবেশেই। তবে নতুন বছরের সঙ্গে হালখাতার যোগ ছিল। সেটাও আরেক উৎসব, তবে তা হতো বাজারকে কেন্দ্র করে। দোকানিরা তাদের নিয়মিত ক্রেতাদের নিমন্ত্রণ করতেন, ভালোমন্দ খাওয়াতেন, ক্রেতারা হালখাতার নিমন্ত্রণ পেয়েই টাকাপয়সা জোগাড় করে বাকি পরিশোধ করতেন। এই অনুষ্ঠান শেষ হলে দোকানিরা আগের বছরের হিসাবের খাতা বন্ধ করে, নতুন বছরের জন্য নতুন হিসাব-খাতা খুলতেন।

এই উৎসবের ভেতরেও ভারি সুন্দর একটা ব্যাপার ছিল। দোকানিরা বাকি পড়া টাকা সরাসরি না চেয়ে নিমন্ত্রণ করে ভালোমন্দ খাইয়ে দিতেন ক্রেতাকে, ক্রেতাও সানন্দে বাকি পরিশোধ করতেন। একটা সৌহার্দ্য এবং সম্প্রীতির মায়া জড়ানো ছিল ওটাতে। আর হবেইবা না কেন? দোকানি এবং ক্রেতারা তো একই সমাজের/ গ্রামের/ এলাকার মানুষ, বছরভরে সুখদুঃখ ভাগ করে নেন, টাকার জন্য কঠোর ভঙ্গিতে তাগাদা দেওয়া যায় নাকি?

নবান্ন এবং পৌষ সংক্রান্তির আয়োজনও হতো বেশ ঘটা করেই। অগ্রহায়ণে উঠতো নতুন ধান, নবান্নের সেটিই তো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সময়। পৌষ সংক্রান্তিতেও থাকতো পিঠাপুলির আয়োজন, নতুন ধান যে তখনও পুরনো হয়নি! তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে খেজুরের রস, খেজুরের গুড়। হরেক রকমের পিঠা বানানোর জন্য এরচেয়ে ভাল সময় আর কী হতে পারে? এই উৎসবগুলো সরাসরি কৃষি সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে গ্রামের মানুষের সঙ্গে সেগুলোর ছিল প্রাণের যোগ। তবে, সামর্থবান মানুষরা যত উচ্ছ্বাস নিয়ে উৎসবগুলোর আয়োজন করতো, গরিব মানুষদের পক্ষে তা সম্ভব হতো না। আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে উৎসব আয়োজন করা এমনকি উৎসবে সামিল হওয়াও কঠিন।

সমস্যা হলো শহরের মানুষ নিয়ে। নবান্ন বা পৌষ সংক্রান্তির উৎসবের সঙ্গে নাগরিক জীবনের কোনো যোগই নেই, তাই ঘটা করে পালনের রেওয়াজও নেই। পুরনো ঢাকায় অবশ্য এখনো সংক্রান্তি বা হালখাতার মতো উৎসবগুলো বেশ সাড়ম্বরে পালন করা হয়, কিন্তু শহরের বাদবাকি অংশে খুব একটা চোখে পড়ে না।

এক ছিল নববর্ষ, যা হতে পারতো ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গ্রাম ও শহরের মানুষের সম্মিলিত উৎসব। কিন্তু প্রতিবছর বৈশাখ আসার আগেই বাংলা নববর্ষ নিয়ে ধর্মের জিগির তোলে একদল লোক। এই লোকগুলোর কাছে ধর্ম হলো নিজ স্বার্থে ব্যবহারের হাতিয়ার, ধর্মের মর্মবাণী তারা কখনোই উপলব্ধি করে না। তারা জানে না, জানলেও স্বীকার করে না যে, ধর্মের উৎপত্তি এক বিশেষ ভৌগলিক স্থানে হলেও তা কেবল বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে তখনই যখন সে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় সংস্কৃতিকে নিজের ভেতরে জায়গা করে দেয়। ইসলামসহ সব ক’টি প্রধান ধর্মের ক্ষেত্রে সেটিই ঘটেছে।

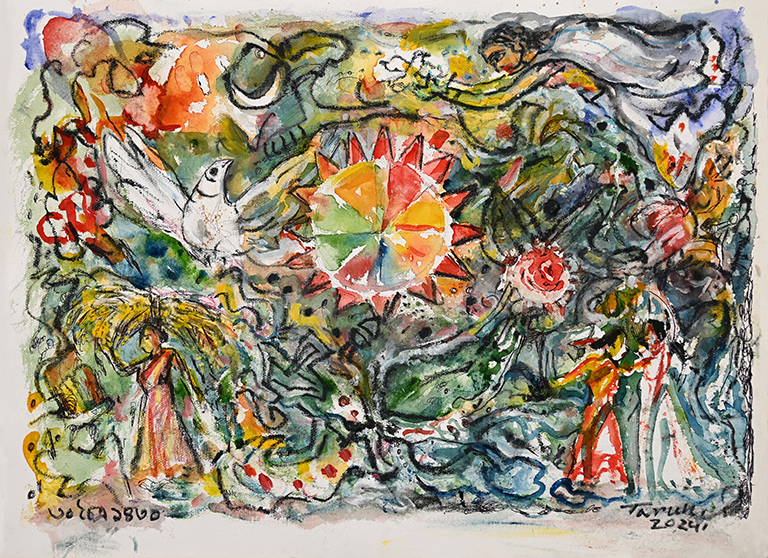

উৎপত্তিস্থলের সীমারেখা ছাড়িয়ে ধর্মগুলো বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে স্থানিক সংস্কৃতিকে ধারণ করেই। অথচ কিছু লোক ধর্মের জিগির তুলে মানুষের ভেতরে একটা বিভাজন রেখা টেনে দেয়। সর্বজনীন হতে চেয়েও স্থানীয় উৎসবটি তাই আর সকলের হয়ে ওঠে না। অন্যদিকে বর্ষবরণের যে বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশি বিতর্ক হয়, সেটি হলো মঙ্গল শোভাযাত্রা। এর পক্ষে-বিপক্ষ দুই দলই এমনভাবে কথা বলে যে মাঝেমধ্যে মনে হয়, বর্ষবরণ মানে ওই একটা শোভাযাত্রাই। যেন আর কিছু নেই। অথচ নববর্ষ মানেই অজস্র আনন্দের উদ্যাপন।

সারা পৃথিবীতেই নতুন বছরকে মানুষ বরণ করে নেয় আনন্দ-আয়োজনের ভেতর দিয়ে এবং একটা আশা নিয়ে। পুরনো বছরের সমস্ত গ্লানি-হতাশা-দুঃখ-বেদনা-পরাজয়-ব্যর্থতাকে পেছনে ফেলে নতুন করে সব শুরু করার আশা লুকায়িত থাকে এই উদ্যাপনের ভেতরে। এ নিয়ে এত বিতর্কের কোনো মানে হয়? যার ইচ্ছে সে উদযাপন করবে, যার ইচ্ছে নয় সে করবে না। এটুকু মেনে নিলেই তো হয়। এই মেনে নিতে না পারা, নিজের মতের সঙ্গে না মিললে গ্রহণ করতে না পারার জন্যই এত বিতর্ক। আর বিতর্ক চলতে থাকলে তা সর্বজনীনই বা হবে কী করে?

আবার স্বাধীনতা দিবস কিংবা বিজয় দিবসও সর্বজনীন উৎসব হয়ে ওঠেনি এক বিশেষ ধরনের রাজনীতির জন্য, অথচ এই দুটোই হতে পারতো সবচেয়ে বড় উৎসব। পৃথিবীর ক’টা দেশ এরকম প্রাণপণ যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে? ক’টা দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য এমন অকাতরে প্রাণ দিয়েছে? এত ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত যে স্বাধীনতা এবং যুদ্ধজয়, তার উৎসব কেন এত ম্রিয়মাণ, কেন হয়ে উঠলো না সর্বজনীন?

স্বাধীনতাবিরোধী, মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের কাছে এই উৎসব গ্রহণযোগ্য হবে না, তা তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু ওরা আর কজন? ওই অল্প কিছু লোক ছাড়া বাংলাদেশের প্রায় সব মানুষই তো মুক্তিযুদ্ধকে হৃদয়ে ধারণ করে আছে। মুক্তিযুদ্ধ ছিল সর্বতোভাবে জনযুদ্ধ। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠী যুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় অবস্থান না নিলে কোনোভাবেই এ দেশকে স্বাধীন করা যেত না। কিন্তু যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদানকারী দলটি সেই কৃতিত্ব জনগণকে দিতে চায় না। প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে এমনভাবে দলীয়করণ-পারিবারিকীকরণ-ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে যে মনে হয়, অন্য কারো কোনো অবদান নেই, অংশগ্রহণও নেই।

যেন স্বাধীনতার জন্য দেশের তিরিশ লক্ষ মানুষ প্রাণ দেননি, যেন দুই লক্ষ মা-বোন ধর্ষিত হননি, যেন হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেননি, যেন অজস্র মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে শরণার্থী হননি, যেন অজস্র পরিবার পাকিস্তানিদের তাণ্ডবের শিকার হননি, যেন প্রাণ বিসর্জন দেয়া মানুষগুলো মানুষই নন, যেন ওগুলো স্রেফ একেকটা সংখ্যা, যেন স্বাধীনতা এমনি এমনি এসে গেছে!

মুক্তিযুদ্ধের মতো সর্বজনীন ঘটনা নিয়ে এই ধরনের দলীয়করণ-ব্যক্তিকরণের প্রচার-প্রচারণা এবং কর্মকাণ্ডের ফলে জনগণ এর ওপর থেকে নিজেদের অধিকারবোধ হারিয়েছে। যেন স্বাধীনতা তাদের নয়, অন্য কারো। তাদের আর মনে হয় না যে, এতে তাদের কোনো ভাগ আছে বরং নিজেদের বিযুক্ত মনে করে তারা। এই মন নিয়ে উৎসবে সামিল হওয়া যায়?

বাংলাদেশে কোনো উৎসবই যে সার্বজনীন হয়ে উঠলো না, এ নিয়ে আমার দুঃখবোধ কোনোদিনই দূর হবে না। উৎসবের দিন যখন দেখি, সব মানুষ এই উৎসবে অংশ নিতে পারছে না, তখন আমার মন খারাপ হয়ে যায়। উচ্ছ্বাস-উল্লাসে মেতে উঠতে সংকোচ হয় আমার। ইচ্ছে করে তাদের কাছে গিয়ে কাঁধে হাত রেখে বলি— তোমরা উৎসব করতে পারছো না বলে আমিও পারছি না, আমি যে তোমাদেরই একজন।

লেখক: কথাসাহিত্যিক।

ইমেইল: amkamalbd@gmail.com